学干之星郑雅钰(泉州五中供图)

学干之星郑雅钰(泉州五中供图)

学干之星黄志成(泉州五中供图)

学干之星黄志成(泉州五中供图)

体育之星杨越(泉州五中供图)

体育之星杨越(泉州五中供图)

贡献之星史佩馨(泉州五中供图)

贡献之星史佩馨(泉州五中供图)

学习之星丁嘉靖(泉州五中供图)

学习之星丁嘉靖(泉州五中供图)

学习之星赖泽华(泉州五中供图)

学习之星赖泽华(泉州五中供图)

体育之星魏淳(泉州五中供图)

体育之星魏淳(泉州五中供图)

贡献之星蔡丹琪(泉州五中供图)

贡献之星蔡丹琪(泉州五中供图)

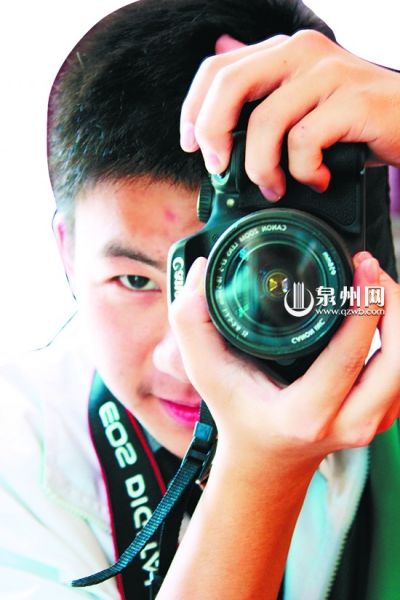

才艺之星陈泓钒(泉州五中供图)

才艺之星陈泓钒(泉州五中供图)

才艺之星林蜀姬(泉州五中供图)

才艺之星林蜀姬(泉州五中供图)

□早报记者 吴小婷 吴丽娇

近日,泉州五中高一、高二年段进行了一场校园之星评选活动。经过推选、审查、投票等环节,最终十位同学当选。

据了解,泉州不少中小学有类似的“造星”活动,越来越多同学的成长和潜力得以被关注、发现。值得一提的是,校园之星的评选虽然一方面让很多同学有了发挥的平台,但是另一方面它的评选形式也有其应该改进的地方。

【现象】

校园之星

树立身边的榜样

泉州五中此次评选包括五个类型——学习之星、才艺之星、学干之星、体育之星和贡献之星。先由各班级团支部组织推荐候选人,每个类别至少推荐一名;再由团委会、学生会、社团联合会对各参评人选进行资格审查,从各种类型中各推荐出四名候选人;最后进行公开投票,介绍候选人的个人事迹,并评选出校园之星。

获评学干之星的黄志成说,活动能让未评上的同学思考自己的不足之处,而后改进;让评上的同学继续努力,达到更高水平;也能让许多同学找到自己的榜样与目标,完善自我。

该校团委书记洪清华老师说,举办校园之星评选的目的在于在同学身上找长处,在同学当中找榜样,在同学当中树新星,使同学们感到:学生的榜样就在身边,真实可亲,实实在在。

关注个体

谁都可能摘“星”

只要你有不同于他人的特长或闪光点,都有可能摘“星”,这是泉州许多学校近一两年来的校园各种“星”的评选“门槛”,比如十佳校园之星、劳动之星、科技之星、诚信之星、阅读之星等。

去年3月,泉州一中启动了校园之星的评选活动,共设立梅石之星、阅读之星、自强之星等12个项目,采用自我推荐、同学推荐、家长推荐等形式,目的在于关注每一个学生的成长,引导全体学生去寻找自身的潜力,找到成长中的自信。

经记者调查了解,早在2008年,晋江紫帽中学就已开展 “第一届校园之星”评选活动;泉港一中、泉州六中、泉州七中、洛江奕聪中学等多所学校也“不甘示弱”,都开展了相似的活动。

针对校园各种“星”的评选目的,多所学校均表示,旨在通过榜样带动的作用,在同学当中树“新星”,使同学们有进一步努力、前进的目标,真正实现学生自我管理、自我约束的管理目的,促进良好校风的形成。此外,它还能激励学生健康成长,进而提高学生综合素质。

【观点】

调动积极性

发挥辐射效应

泉州市第三实验小学也有类似“造星”的做法,各个中队推选1名至2名学生,一个基本条件是要被评为学校三好学生,而后评出“十大校园明星”,一般是在上半年4月开始海选,“六一”儿童节前定出人选。海选期,学生选手采用各种方式进行自我介绍,比如张贴海报、录制VCR等。

该校连老师说,学校利用课间播放校园明星的风采,低年级学生往往是高年级学生的“粉丝”,起到了辐射、带动效应。泉州六中相关负责人也支持这种做法,他说,活动能唤回学生的自信心,把一些学生盲目追星的心理引导到正确轨道来。

泉港一中庄老师认为,以往的“三好学生”评比内容相对宽泛,设立表彰学习、体育、劳动、班干部等方面表现优秀的各种奖项,更有利于激发学生的潜能,通过校园明星的榜样作用引导其他学生健康成长。

获评泉州五中才艺之星的林蜀姬开心地表示:“之前家人知道四个候选人中我票数最多时都为我自豪,虽然那只是一个校园奖项,但他们认为校园活动要积极参加。”

网友“yuzhuangxiaoxue”说,校园“造星”是调动孩子积极性的方法,但重要的是培养好习惯,好的习惯能让孩子们受益终生。

形式待改进

摒弃“商业气息”

其实,本次校园之星评选已是泉州五中第四届活动。该校洪清华老师说,每一次活动都在吸引越来越多的学生参与。前三次存在的优秀学生的参与率不高、选票浪费、后期的宣传工作不足等问题都得到了改善。

获得泉州五中贡献之星的蔡丹琪同学说:“不少同学因为报名表中‘职位’一栏而对参评望而却步。活动应该通过海选的方式,放宽一些要求,让每一位同学都有信心参与其中。即使他们最后没能获奖,但至少跨出了迈向成功的第一步。”

家长黄女士说,社会上和有些学校都把行为的功利性看得很重,这不是正常的现象,尤其是学校,不能弄得跟演艺圈一样。这样的评选,出发点是好的,形式方面却有待进一步改进。

家长陈添龙的孩子今年上初二,他觉得这样的评选其实也是家长的“面子工程”。若孩子获“星”,能为家长“长脸”,而评不上的孩子,其家长可能会对孩子施压,或造成“揠苗助长”。参评的同学虽然都呈现了PPT、海报等,但是对于之前不认识他们的同学而言,仅凭PPT和海报,没法真正评选出校园之星,最终还是以貌取人。

一位家长坦言自己的担忧:“造星”活动在一定程度上丰富了校园文化生活,也潜移默化地引导学生往优秀方面发展。但是,制作卡片、分发糖果等过度的拉票造势,会让书香校园弥漫部分“商业气息”,让学校氛围变复杂。