亲子话题

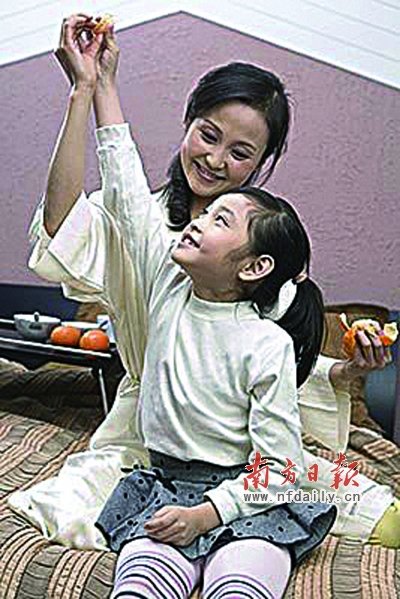

在中国,做家长似乎是一件很累的事。抛却对孩子身体上种种辛苦细致的照料外,他们的功课和才艺的学习也让父母们没少操心。让孩子快乐,别要求他们干自己不喜欢的事,在应试教育的体制下几乎没有家长有这种潇洒;让孩子优秀,模仿“虎妈”“狼爸”把孩子送入名校,但做法似乎又太极端和严苛了。对此,深圳宝安的一个小学校长、教育专家杨树军的矛盾和困惑则要少很多,他用自己的“自然养育法”养出了一个非常快乐又非常优秀的女儿,并把这个过程中的故事和理念写成一本散文集《每一个自然长大的孩子都是天使》。读完此书让很多人惊叹:原来做家长可以这样轻松!对于孩子的教育,方法当然多种多样,因人而异,因时而异,但在各种标榜成功的教育法满天飞的环境中,回归一种基本的、正常的、理性的心态,始终关注孩子的感受,或许才是最重要的事情。

“自然养育法”法则一

孩子快乐是唯一重要的事情

在杨树军看来,不快乐的孩子一样可以取得成就,但能够取得非凡成就的人一定是个快乐的人。他之所以用自然的方法来养育孩子,就是为了让他快乐。“从她一出生,我就发誓一定要让她幸福,随着她年龄的不断长大,她带给了我们无穷无尽的快乐,我就想对我而言没有比让她开心更重要的事情了。其实,就算她不优秀,她也一样可以快乐,就算她不能养活自己,只要她要求不高,我养她也没问题;当然,一个身心健康的孩子怎么可能养活不了自己呢?”

对于《每一个自然长大的孩子都是天使》这个“自然”的含义,他的解释是:每一个生命都是独立而完整的,如果我们不想打破这种状态的话,我们还是顺其自然好了。你得承认每个孩子都是不一样的,他将来的人生也是不一样的,这种不一样并不会因为你的“积极干预”而发生根本性的改变;换句话说,每个孩子成为什么样子都是注定的。老百姓说三岁看大,七岁看老,即便你的孩子不成功,但他一样可以快乐说实在的,还有什么比这更重要的吗?

杨树军13岁的女儿杨菲也表示,父亲似乎从来都没有要求过自己什么,所以我可以就这样散散淡淡地过了13年。尽管如此,她的每科成绩不是第一就是第二,老师家访时都说,家访的目的就是让她的家长“自豪一把”。

“自然养育法”法则二

无限相信阅读的力量

虽然自称“散淡”,但杨菲对阅读一直很坚持。她说:“从小到大,书没少读。这大概才是我真正的嗜好吧。”从幼儿园认字起,她就开始读书了,当时读得最多的是《绿野仙踪》等。后来她又读了一些真正的名著,比如简 奥斯丁、儒勒 凡尔纳、福尔摩斯等等。“读得最多的是《傲慢与偏见》和《绿山墙的安妮》。那时熟读这两本书,到了快背下来的程度。爸爸念上句,我能大概说出下句。后来,简 奥斯丁的六部作品,《绿山墙的安妮》系列十本,全都是一遍遍地读。”之后她又开始“啃”《傲慢与偏见》的英文原著。不管去干什么她都会习惯性地带着书,不管在什么场合她都可以旁若无人地看书。在小学阶段,她就开始模仿名著,创作一部名为《天堂岛》的“小说”。

读了初中,杨菲愈发了解书的妙处,开始在学校图书馆的“教师书吧”借书,最喜欢一系列长江文艺出版社的名著。“那一套很齐全,硬壳包装,暗红色的封面,字体排版舒适,而且全是世界名著,我最喜欢的欧美文学全有。我不敢说能理解多少,但一直在读。”大量的阅读让父女俩都不用担心语文考试,不管怎么考都可以应付自如,因为女儿已经具备驾驭语言文字的能力。

杨树军说自己无限相信阅读的力量,阅读让他的女儿发现了一个无比有趣的世界。“我也听到家长说自己的孩子迷恋网络游戏,我相信网络游戏无法吸引一个真正进入阅读的孩子,因为书里面的世界要丰富有趣得多,一个阅读的孩子最后收获的一定是综合能力。”

“自然养育法”法则三

想干什么就干什么

杨菲说,爸爸曾经用“热情奔放、活力四射”来形容我,是他的“散养”政策在很大程度上成就了我,13年的时光里想干什么就干什么。在杨菲口中,自己是一个兴趣爱好广泛的人,没有什么不喜欢的。“说琴,小学先学了古筝,考了一级就扔开了。然后学钢琴,又是考了一级。虽说喜欢弹琴,但怎么也不愿考级了;说棋,国际象棋、中国象棋、甚至跳棋、五子棋都能玩,但没有哪种是真正上瘾的;说画,美术的工笔、人物、素描、色彩、水粉、漫画,哪个没学过,哪个又学好了?运动,个人喜欢羽毛球、滑雪、溜真冰、滑旱冰、骑单车,高尔夫也会一手……”

这样丰富而随兴的学习过程都是父亲“纵容”的结果。学钢琴,杨树军跟女儿达成共识:可以随便学,坚决不考级。在某次考试前,他还带女儿去西湖游玩,“我想用事实告诉小姑娘,考试并非唯一重要的事情,它甚至比不上一次快乐之旅。”

对于这个“散养”的孩子每次考试都数一数二的秘诀,杨菲说:“我上课还蛮认真的。但也要看什么课。我跟同学还有一点不同,遇见不会的内容,我花多少时间都会把它弄懂。”(南方日报)