一个帖子激起千层浪。

近段时间,中国科学院研究员程代展一篇博文《昨夜无眠》,“博”得几十万的浏览量,公众和媒体围绕理想、科研环境、青年人才、“钱学森之问”、隐性逃离等话题,各抒己见。

国外是不是也存在“逃离科研”的现象?其逃离的原因是否有所不同?对于国外的年轻人,科研是不是个好选择?国内外的比较是否有利于我们对“逃离科研”现象有新的思考?

“不识庐山真面目,只缘身在此山中”。本报继11月24日刊发《他为什么“逃离科研”》之后,放开视野,把这个问题置于更广阔的背景,请几位海外归国青年科研人员结合其国内外工作的经历和反思,带我们更深刻地理解“逃离科研”现象。

“其实国外的年轻人‘逃离科研’的例子也不少。”翟荟,31岁,()高等研究院研究员。他2005年在清华大学获物理学博士学位后,赴美国俄亥俄州立大学和加州大学伯克利分校做博士后研究,2009年回到清华大学。

让翟荟印象深刻的是,他在伯克利分校读书时,一对物理教授夫妇的孩子,极具数学天分,早在读高中时就去大学旁听研究生课程。身边的人几乎都认为她是个数学天才。她高中毕业后去了哈佛大学、普林斯顿大学学习,学的并不是数学,而是物理。可就在翟荟回国前,听说这个女孩去印度学习历史了,因为她又对历史感兴趣了。

“在国内,这几乎是不可想象的。”翟荟说,未见得这样自由地跳来跳去就一定好,但在国内,学生太容易随大流,缺少对自己兴趣的坚持。

赵博,中国科技大学微尺度物质科学国家实验室(筹)的研究员,是量子信息研究领域的领军人物潘建伟科研团队的一员,回国前曾在德国、奥地利 () 。他甚至不太同意“逃离科研”的提法,国外年轻人做科研做到很好的程度也有放弃的,他认为这很正常。赵博在奥地利做博士后研究期间,就曾经碰到一个38岁的同行,此人做了七八年博士后研究之后,放弃科研,去了一家公司。

同样是放弃科研,在翟荟看来,值得反思的是,国外年轻人放弃科研更多是因为兴趣,而不是基于生存的压力。在美国,不管是哈佛大学等名校还是一般高校,博士后的待遇相差不多,一般年薪在6万 7万美元,完全可以解决生计问题。

翟荟认为,就帖子《昨夜无眠》中“逃离科研”的学生来讲,虽然是在博士阶段发生的事情,但问题要追溯到更早。第一个关口是高中阶段甚至更早,“我们的评价过于单一,缺少对每个人潜力和特质的挖掘,缺乏对个人的发现”。第二个关口是本科阶段的教育,基本按照分数高低来选择专业,有的学生自己不清楚兴趣所在,只是随大流,甚至在选择专业时富余了几分都觉得是浪费。进入院系后,学生基本被按照同一个方向培养,对自己是不是真的热爱这个专业概念模糊。

翟荟在做研究的同时还担任物理系本科班的班主任工作,他找每个学生谈话,让他们有意识地了解自己的兴趣所在,是偏思辨还是偏动手,或是有意社会工作,帮助学生找到未来发展的方向。但他发现,有些学生读了两三年后,依然不清楚自己的兴趣所在。

一名在某著名“985”高校做科研的“海龟”很认同翟荟的说法。他是十几年前学校基础学科基地班的一员,当年的基地班由学校从全校选拔好苗子,是旨在培养未来科学家的“尖子班”,全班50余人,最后从事科研的人,包括他本人也不过六七个。“当时选人的标准就是看分数,其实他们未必对科研有兴趣。”这位“海龟”说。

“没有兴趣,科研将是一件非常痛苦的事。美国人最后留下来做科研的都是有兴趣的。”在翟荟看来,科研是一种生活态度和方式,如果你对未知的世界持有好奇心,你有探究未知领域的兴趣,才可以选择科研。

“的确如此,一个很冷门的专业也许在20年后成为热门,谁都说不好未来的创新点是什么学科引发的,这一切不如都交给兴趣。如果一个社会能养得起一群科学家,那么就不要太功利,指望在短时间内给社会创造价值。只是把科研作为谋生手段,是个人的失败也是社会的失败。”另一位海归学者这样告诉记者。

清华大学教授、首批“千人计划”入选者施一公曾讲过一个故事:2002年诺贝尔医学与生物学奖得主、麻省理工学院教授罗伯特 霍维茨在1974年开始做小线虫研究时,既不知道线虫研究有任何应用价值,也不知道能发现什么。他只是觉得很有意思。1992年的一天,当他发现线虫的一个基因和人类细胞里的一个致癌基因很相似时,好几家跨国制药公司蜂拥而至,请他帮助研发抗癌药物。现在罗伯特 霍维茨是世界著名跨国制药公司诺华的科学顾问。

问题的关键是,谁夺走了学生的兴趣?土木工程学院副教授谢强在其博客中认为,我们的学生从小就在一个充满恶性竞争的环境中长大,成长的过程已经榨干了他们对学习的兴趣。到了研究生阶段,对科研真正感兴趣的学生数量已经非常少。导师猛然间看到了这样的优秀学生,都希望能够好好培养。如果学生开始对科研充满兴趣,但是后面的读研阶段逐渐对科研产生了恐惧甚至极度厌恶,只想远离科研,除了大环境下名利和物质的诱惑、学术环境的浮躁,老师也应该反思,是否有拔苗助长之嫌。

“当然,对这个问题的看法属于仁者见仁、智者见智,当下需要郑重对待‘兴趣’二字,否则‘逃离科研’的现象还会更加普遍。”翟荟说。

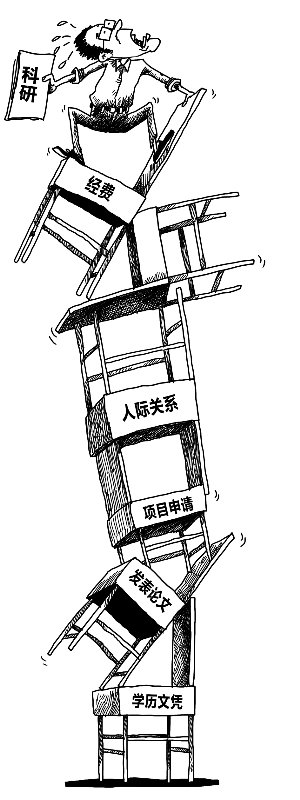

科研环境让理想变得“太贵”?

程代展的帖子在科学界引发的热议,很多是围绕科研环境、科研资源分配等问题展开的。有人认为,是这样的环境磨灭了青年科研人才的热情,让科研理想变得太贵、太奢侈。

孙之傅(应采访者要求,化名)几年前从美国一所著名高校做完博士后研究回国,目前在一家科研院所做PI(独立领导实验室的科学家)。

回到阔别5年的北京,他着手开展科研工作,但他发现,首先面临的挑战是自己的实验室每年至少要有100万元的经费进账,否则运转就有问题。

他所在的科研院所规定,其领导的实验室的博士生每个月2000元的奖学金以及工作人员的一半工资都需要他自己想办法解决。也就是说,他需要申请足够多的项目以获得经费支持,来维系实验室的运转。但国家规定,项目经费用于人头的部分不能超过15%。所以,保障实验室的生存是他的第一要务。

所以,孙之傅每年上半年的大部分精力要用于申请项目上。“跑项目”,成为这些青年科研人员最头疼的问题。头疼的并不是跑项目本身,而是其公平性和公正性。“科研资源的分配是科研体制的一个核心问题。”孙之傅说,从形式和过程上来看,其实国内的项目申请跟国外没什么太大区别,但是在实际运行中,发挥主导作用的是不是学术的力量,不得而知。

同样曾在美国留学的翟荟说,美国的教授其实也有争取项目的,华盛顿有很多“管钱”的机构,一些教授经过时也顺便去拜访,“但可以确定的是,这不是他们天天干的事情,不占用他们的主要精力”。

一位著名海归学者曾经在一篇文章中表示,我们的规则制定得很好,跟国外没什么差别,但是在执行层面出了问题。比如说项目申请中的匿名评审,按道理没有人知道谁是评委,但是他在周六傍晚接到通知说,下周一去参加评审,结果周日上午就收到五六条请关照的短信。有一次他与一个新招聘的年轻人聊天时,对方很直率地问:“我回来以后,需要多少时间出去拉关系?”

对科研经费的管理,孙之傅也有不解的地方:“在美国,科研经费中人头费是大头,毕竟,人是主导因素,现在我们的经费太多比例用在购买大型仪器上了,不应把纳税人的钱变成仪器公司的利润。”孙之傅说,现在国内不少实验室的设备比国外好很多,但是拿不出钱让优秀的博士后安心待在国内做科研,这些优秀人才宁愿选择去国外,所以不少实验室面临优秀人才流失的问题。他呼吁科研经费也要“以人为本”。

在一些海归青年科研者看来,科研评价的空间也亟待改善。孙之傅说,我们喜欢用发了多少文章、拿了多少经费来衡量,但对项目的结题往往草草了事。他说自己接触到一些大的项目,评审的意见一律都是“优秀,获得滚动支持”。评审时评委是否有不同意见,是否能反映到评审的结果上,也不得而知。他在美国读书时,发觉教授在做科研时很有Credit(信用,口碑)的概念,更看重项目本身取得的学术成就,以此来累积自己的学术地位,而不是以拿到经费的多少来衡量。

一位海归学者打了个比方,看一个人有无学术成就,就像是与金庸小说里的高手过招,难道你主要看他以前学过什么,跟哪个老师学过,读过几本武功秘籍?你过两招自然心知肚明。

科研体制和科研环境说到底是一种文化的反映。让孙之傅印象深刻的是,自己所在的科研院所一般较大项目启动时,一些基金或者项目机构的某个处长甚至是普通工作人员,也会被邀参加,受到格外的礼遇,往往“前排就坐”。他对此特别不解,在美国,NIH(美国国立卫生研究院)、NSF(美国国家科学基金会)的工作人员只是纯粹的办事人员。这个细节的对比引发了孙之傅的思考:项目的实质性决定权到底在专家手里还是行政管理人员手中?学术力量在行政化的裹挟下,能否保持其应有的地位?

世界上没有完美的科研制度

既然国内有“逃离科研”的现象,既然国内的科研环境和体制受到一些业内人士的诟病,是否意味着青年科研人才在国外的发展前景会更好?

赵博认为,不要对“逃离科研”过分敏感,什么时候社会大众对科研工作者的跳槽、转行坦然了,也许科研工作的环境反而归于良性。搞科研的人也不一定一辈子都在做科研,博士后为什么不能去中学呢?外国的博士后去中学的也不少。科研本就是小众化的选择,会经历一个大浪淘沙的过程,能留下来的自然留下来。在他看来,回国后能为国家做些事情,很有成就感。当然,他也建议多给年轻人一些机会,在奥地利等欧盟国家,即使资历尚浅的青年科研人才也可以申请Start Award (起步奖) ,资助金额为100万欧元。

孙之傅认为,国内的发展前景比国外要好。举个例子来说,国内的科研经费资助比例远高于国外,这给真正有才能的年轻人创造了机会。美国NIH科研项目经费的申请中,只有10%的申请者能获得批准,而我国自然科学基金委的项目大概有20%能获批。从纵向来说,我国的科研投入也在这几年发生了巨大的变化。前几年国家自然科学基金委的面上项目(也叫一般项目,照顾的面比较大,是国家自然科学基金研究项目系列中的主要部分)的资助也就每年五六万元,今年已经提高到15万 20万元,“至少能够让你有条件做你感兴趣的事情,能满足这一条件的工作并不是那么多吧?如果你自己放弃比收入、比权力的心态,你完全可以觉得做科研很好”。他觉得,不要给自己预设很多条件,比如,我多少岁之前不能没有房子,收入不能低于多少钱,持名利心做科研会非常辛苦。

作为留学归国人才,孙之傅已经拥有独立的实验室,30多岁回国就成为教授,带领一个团队开展科研工作,用他的话来说,这种机遇在前后10年都不太可能有。孙之傅说,自己尽量坚持科研以兴趣为本的理念。比如,他在申请项目时,如果碰到只是可以拿钱、无助于自己感兴趣的研究的项目,会把它当作第二选择,因为年轻人一开始还是要立志于做开创性的工作,而不是纯粹为了经费。记者问及是否十分辛苦,他说“我现在至少还不错,说明我这样的人也有生存空间”。

孙之傅的压力更多来自学术上的追求,来自国际同行的竞争。一个好的科学问题永远是很多人在盯着。有一次,他带领的团队做了一个有意思的课题,文章都写得差不多了,再做一些补充实验就可以成文了,可就是同样的题目,国外同行的文章已经发表了。这种竞争时刻让人感到紧迫。

在一些归国的青年科研人员看来,国内同行“找位置”的压力比国外小很多。国外高校教授稀疏配置,一个学科方向一般只有一两名教授,每个学科领域最多有十几个教授职位,只有一个教授退休后,才会有空职位腾出来。所以,在日本、美国等国家,50多岁才当上教授并不鲜见。“就这方面来说,我国年轻人的机遇相当不错。”翟荟说。

据悉,国外高校一般都实行tenure-track制度(试用期为5 7年,通过后可以拿到终身教职),这项号称“对年轻人非常残酷的制度”,给青年科研工作者比较大的压力。但很多教授的科技创新成果,也恰恰是在这个时期诞生的。

“科研工作者的压力有健康的压力和不健康的压力两种,健康的压力来自内心对学术的追求,而不是关系是否搞好。”据翟荟观察,一个研究组的带头人可以是资源依赖型,也可以是创新驱动型,取决于一个人的学术追求。但不管怎样,不要把身处的小环境风气搞坏,让学生看到一个“只会搞钱的老板”,未来的自己也不过如此,会打击更多年轻人从事科研的热情和积极性。

翟荟说,世界上没有完美的科研制度,与其抱怨,不如从自身做起。跟国内的一些“学术老板”拉来项目布置给学生不同,他在国外做研究时,50多岁的导师都是跟着博士后们一起做计算,一起编程序,始终保持学术活力,“科研创新是非常专业的一件工作,如果哪天某个人脑子里蹦出一个创新的想法、迈出重要的步子,那一定是他一直活跃在一线,对具体的事情不缺乏了解的缘故”。(本报记者 赵秀红)

(中国教育报 赵秀红)